إسلامية المعرفة مشروع حديث تجديدي اجتهادي، يهدف إلى فكّ الارتباط بين العلوم التجريبية والتطبيقية وفلسفتها الوضعية، وربطها بالأسس الفلسفية الإسلامية، وفق منهجية اختلفت من كاتب إلى آخر، من مثل العطاس، والفاروقي، وأبو القاسم، والعلواني، ومحمد كمال حسن، وآخرين. فالمعرفة الغربية الحديثة أنكرت إنكارا تامّا أن يكون للغيب أي بعد مؤثّر في القوانين الطبيعية وسيرورة الوجود، كما أنكرت أن يكون الغيب مصدرا من مصادر المعرفة، فالعلم هو فقط ما يتعلق بالحقائق الموضوعية التي ترصدها الحواس، وأنه يخلو من أي موجّهات أخلاقية أو قيمية، وأن غايته القصوى إشباع الحاجات المادية لبني البشر.

إسلامية المعرفة عند محمّد نقيب العطّاس

ربّما كان أوّل من تطرّق إلى موضوع إسلامية المعرفة أو أسلمتها هو الأستاذ السيّد محمّد نقيب العطّاس، في كتابه مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية (1977م)، ترجمه محمد طاهر الميساوي. 1420 (2000م) ونشره المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، وقد وُلد السيّد محمّد في بوغور بجاوة (إندونوسيا) سنة 1931م، يرجع نسبه إلى أسرة باعَلوي من أشراف حضرموت، حصل على الإجازة من جامعة ملايا بسنغفورة قبل انفصالها عن ماليزيا سنة 1965م، وذلك عام 1959م، ثم التحق بجامعة ماكغيل الكندية التي حصل فيها على الماجستير في الفلسفة الإسلامية سنة 1972م. وهناك أتيح له أن يتعرّف على عدد من مشاهير العلماء والمفكّرين، وبتشجيع من المستعرب الأستاذ «أرنولد أربرّي» A. J. Arberry التحق العطّاس بمدرسة لندن للدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن وحصل فيها على الربازة في الفلسفة الإسلامية، للأستاذ العطّاس سيرة علمية حافلة بوصفه أستاذا جامعيا مرموقا ومفكّرا إسلاميا أسهم في الدفاع عن حقائق الإسلام، ومواجهة تيّارات الفكر والثقافة العلمانيين في ماليزيا، أسهم وأسّس العديد من المؤسّسات العلمية الجامعية آخرها المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية.

تتجلّى إسلامية المعرفة عند سيّد محمّد نقيب العطّاس بوصفها حركة فكرية نقدية تهدف إلى القيام بتصفية المفاهيم والمناهج التأسيسية وغربلتها التي حكمت تطوّر مختلف العلوم والتي يتمّ إنتاجها وتداولها وإشاعتها بواسطة مؤسّسات التعليم في العالم الإسلامي، وهي مفاهيم ومناهج نشأت ونمت وتكاملت في إطار الرؤية الغربية للوجود القائمة على فلسفة علمانية دهرية في منطلقاتها وتوجّهاتها وغاياتها، فلسفة تضرب بجذور عميقة في تربة الثقافة اليونانية الرومانية الوثنية، الأمر الذي يجعلها منافية ومصادمة بصورة صريحة لما جاء به الإسلام. جوهر الأسلمة يعني عند العطّاس تحرير الإنسان من القوى السحرية والأساطير والعقائد الخرافية، ومن التقاليد القومية والثقافية المجافية للإسلام، وتحريره من سيطرة الرؤية العلمانية الدهرية للوجود على فكره ولغته. «إن الأسلمة تعني تحرير الإنسان من السحر والأساطير والعقائد الخرافية والإيمان بوجود أرواح شرّيرة تتحكّم في الكون، وتحريره كذلك من التقاليد القومية والثقافية المناقضة للإسلام، وهي تعني ثانيا تحريره من سيطرة الرؤية العلمانية للحياة في فكره ولغته، إنّ المسلم هو ذلك الإنسان الذي تحرّر فكره ولغته من سيادة السحر والأساطير الخرافية والتقاليد القومية والثقافية التي تناقض الإسلام، والذي تحرّر كذلك من سيطرة الروح العلمانية، وبعبارة أخرى إنّه إنسان متحرّر من الرؤيتين، الخرافية والعلمانية للوجود». إنّ الأسلمة أوّل ما تعني أسلمة اللغة، وقد بيّن القرآن نفسه هذه الحقيقة بوضوح وهو يتنزّل لأوّل مرّة على العرب، فاللغة والفكر والعقل أمور مترابطة، وهي تتساند وتتكامل في تصوير رؤية الإنسان الكلّية للوجود ونظرته إلى الحقيقة، ومن ثَمّ فإنّ أسلمة اللغة تؤدّي إلى أسلمة الفكر والعقل... فأسلمة اللغة العربية بكونها الوعاء الذي حمل الوحي الإلهي قد غيّرت مكانتها بين اللغات الإنسانية، بحيث أصبحت اللغةَ الحية الوحيدة التي اصطبغت بصبغة إلهية، وهي بهذا لغة جديدة بلغت أقصى درجات الكمال. إنّ رفع شأن اللغة العربية بوصفها اللغة التي أوحى الله تعالى بها القرآن الكريم إلى الإنسانية جمعاء جعلها دون سواها من اللغات لغة حيّة محفوظة لا تتغيّر ولا تتبدّل على مرّ العصور... ومن ثمّ فإنّ تحديد مقاصد الإسلام وفهم تعاليمه أمرٌ محكوم بالمجال الدلالي لآيات القرآن لا بالتغيير الاجتماعي.

إسلامية المعرفة عند إسماعيل راجي الفاروقي

من بين الذي عالجوا منهجية إسلامية المعرفة الربيز: إسماعيل راجي الفاروقي، فقد أمضى شطرا من حياته متخصّصا في دراسة الفلسفة الغربية، ثمّ توجّه إلى الدراسة في جامعة الأزهر أجاد فيها العلوم الشرعية، ممّا أهلّه ليخوض هذا المجال. فقد وُلد الفاروقي في يافا بفلسطين في يناير سنة 1921م في أسرة عريقة ميسورة الحال، تلقّى تعليمه الأول على يدي أبيه الذي كان قاضيا شرعيا، ثمّ التحق بالمدرسة الفرنسية الكاثوليكية في فلسطين، وهي كلّية الفرير (القدّيس يوسف) فتحصّل على الشهادة الثانوية عام 1936م، ثمّ التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت فأخذ «البكالوريوس» في الفلسفة عام 1941م، والتحق بعدها بالخدمة الحكومية وأصبح في سنة 1945م حاكما لمنطقة الجليل. بعد هزيمة 1948م انتقل مع عائلته إلى لبنان مع عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ثمّ توجّه بعد ذلك إلى الولايات المتّحدة، فنال شهادة الحَذاقِية (ماجستير) في الفلسفة من جامعتي إنديانا وهارفارد، وفي سنة 1952م تحصّل على الرَّبازية (الدكتوراه) في الفلسفة من جامعة إنديانا، بأطروحة عُلوانها «نظرية الخير، الجوانب الميتافيزيقية والإبستمولوجية للقيم».

أحسّ الفاروقي بنقص في تكوينه المعرفي على الرغم من حصوله على الشهادات العليا في أرقى جامعات العالم، ورأى أنّه بحاجة للإطّلاع والتعمّق في الثقافة والفكر الإسلاميين، توجّه إلى الأزهر في مصر، فدرس فيه مدّة أربع سنوات (54-1958م)، كان لها تأثير كبير على فكره، يقول الفاروقي عن هذا الأمر: «عندما حقّقت ما سعيت إليه، ثبت لي أنّي قادر على تحقيق نجاحي، ووجودي في الغرب، لكن عندما حقّقت ذلك أصبح بلا معنى، حينها سألت نفسي: من أكون؟ فلسطيني؟ إنسان متحرّر؟ إجابتي كانت: أنا مسلم». بعد أن أنهى الفاروقي تعليمه في الأزهر عاد إلى كندا، واهتمّ بدراسة مقارنة الأديان، واستوعب مضمون التوراة والإنجيل بعمق كبير من العلماء المتخصّصين في شأنهما، ودام ذلك مدّة زهاء ثلاثين سنة، أشرف خلالها على تحرير خمسة وعشرين كتابا، ونشر أكثر من مئة مقالة، كما عمل أستاذا زائرا لدى أكثر من ثلاث وعشرين جامعة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وجنوب شرقها، وقد عمل أيضا ضمن هيئات تحرير سبع صحف كبرى. في مساء يوم التاسع عشر من شهر رمضان 1406(1986م)، قُتل الفاروقي هو وزوجته في بيتهما ببنسلفانيا، قتلته الصهيونية، الحركة الوحيدة في العالم التي تقتل بمجرّد أنها تستطيع أن تقتل، لا سيّما بغطاء من عبيدهم الأمريكيين الذين يسمّيهم القرآن الكريم بحبل الناس.

يرى إسماعيل راجي الفاروقي أنّ أسلمة المعرفة أو أسلمة العلم مرتبطة بإنتاج مناهج دراسية جامعية في مختلف العلوم وَفق الرؤية الإسلامية التي تناقض تماما الرؤية الغربية، مع بناء المؤسّسات لذلك وإعداد الرجال وتوفير الكتب لتلبية هذه الحاجة. فهذه المهمّة هي التي تواجه رجال الفكر والقادة من المسلمين، فعليهم أن يعيدوا صياغة التراث البشري كلّه من وجهة نظر الإسلام، ولن يوجد التصوّر الإسلامي ما لم يكن هناك تصوّرا للحياة والحقيقة والعالم، إنّ إعادة صياغة المعرفة على أساس علاقة الإسلام بها، يعني «أسلمتها» إي إعادة تعريف المعلومات وتنسيقها وإعادة التفكير في المقدّمات والنتائج المتحصّلة منها، وأن يُقوّم من جديد ما اُنتهي إليه من استنتاجات، وأن يُعاد تحديد الأهداف... على أن يتمّ ذلك بحيث يجعل تلك العلوم تثري التصوّر الإسلامي وتخدم قضية الإسلام -ويعني بها وحدة الحقيقة، ووحدة المعرفة، ووحدة الإنسانية، ووحدة الحياة، والطبيعة الغائية للخلق، وتسخير الكون للإنسان، وعبودية الإنسان منه- أن تحلّ هذه محلّ التصوّرات الغربية وأن يتحدّد على أساسها إدراك الحقيقة وتنظيمها. كذلك، لا بدّ للقيم الإسلامية، ويعني بها أثر المعرفة في تحقيق السعادة للإنسان وتَفَتُّح ملكاته وإعادة النظر في المخلوقات بحيث تجسّد السنن الإلهية وبناء الثقافة والحضارة، وإقامة معالم إنسانية بارزة في المعرفة والحكمة والبطولة والفضيلة والتقوى والورع، لا بدّ لهذه القيم من أن تحلّ محلّ القيم الغربية، وأن توجّه نشاط التعليم في كلّ المجالات.

المبادئ الأساسية للمنهجية الإسلامية

لكي تصل أسلمة المعرفة إلى علاج انحراف الأمّة عليها أن تأخذ بعين الاعتبار عددا من المبادئ التي تكوّن جوهر الإسلام، فضلا عن توقّي السقوط في المزالق وألوان القصور التي انزلقت إليها المنهجية التقليدية. إنّ إعادة تشكيل العلوم ضمن إطار الإسلام تعني إخضاع نظرياتها وطرائقها ومبادئها وغاياتها لما يأتي:

1- وحدانية الله تعالى: التي هي المبدأ الأوّل في الإسلام، فبه يعيش المسلم في عالم ملؤه الجمال والحياة لأنّ كلّ شيء فيه موجود بصنعته جلّ وعز، وفي مثل هذا العالم لا شيء موجود بالصدفة أو عبثا أو فارغا من المعنى، والله هو مبدأ كلّ شيء وهو غاية كلّ شيء، فوجوده تعالى وأفعاله هي الأسس الأولى التي عليها يقوم بناء كلّ المعارف ونظامها.

2- وحدة الخلق: (أ) إنّ وحدانية الله تعالى تستلزم بالضرورة وحدة الخلق، فلو كان هناك أكثر من حقيقة مطلقة واحدة لما بقيت هناك حقيقة مطلقة، فالكون سيتّبع حينئذ نظامين مختلفين، وإن حدث ذلك فلن يكون هناك كونا منتظما، علينا أن نتذكّر أنّ النظام الكوني هو الذي يمكّننا من أن نتبيّن الأشياء في صورة موادّ أو خصائص أو علاقات أو أحداث. إنّ الخليقة كلّ متكامل، والسبب هو أنّها من صنعة خالق واحد، يتكوّن النظام الكوني من قوانين طبيعية، وهذه القوانين تؤدّي وظيفتها في هذا العالم وتسري إلى كلّ جزء منه، مادّيا كان أو فضائيا، جسمانيا أو نفسيا، اجتماعيا أو أخلاقيا، هذه القوانين هي سنن الله تعالى في خلقه، فالله هو المصدر لهذه القوانين، أوجدها أوّل مرّة وهو الذي يحفظها من الزوال. (ب) إنّ الخليقة مملكة من الغايات، فالله تعالى خلق كلّ شيء فقدّره تقديرا، هذا التقدير هو الذي يعطي كل شيء طبيعته وعلاقاته بالأشياء الأخرى، ومنهجه في الوجود. كذلك التقدير الإلهي يُخضع كلّ شيء ليس فقط لنظام الأسباب، بل أيضا لنظام من الغايات. فكلّ شيء له غاية ومسوّغ لوجوده يخدمه من خلال حياته. هذه الغاية ليست نهائية أبدا، وإنّما هي دائما خاضعة لغايات أخرى تكوّن معها سَتَلة منتهية نهايتها عند الله الذي هو الغاية المطلقة والنهائية التي إليها يعود كلّ شيء. إنّ إرادة الله هي التي تجعل الحسن حسنا. (ج) تسخير الخليقة للإنسان: منح الله تعالى العالم للإنسان كنعمة مؤقّتة ومجالا لنشاطه، فهو تحت تصرّف الإنسان يستعمله لغذائه أو متعته أو راحته. وهناك تناسق ذاتي بين مفردات الخليقة والانتفاع الإنساني، فالحاجات الإنسانية جزء من بناء الخليقة، ومفردات الخليقة مصمّمة بقصد أن تخدم تلك الحاجات، وكلّ مكوّنات الطبيعة ذات استعداد لقبول تأثير الإنسان فيها، كما أنّ هذا التسخير لا يقف عند حدّ.

3- وحدة الحقيقة ووحدة المعرفة: إنّ العقيدة في الإسلام خلافا للديانات الأخرى القائمة على التسليم الكامل، لا تنفكّ عن العقل سواء في وظيفتها أو فيما تسهم به، فلا هي فوق العقل، وليس العقل كذلك فوقها، ولذا، ليس في الإسلام أن نضع الإدراك العقلي والإدراك الإيماني على طرفي نقيض، وأنّ على الإنسان أن يختار بينهما. أمّا فيما يتعلّق بنظرية المعرفة، فإنّ خير ما يوصف به موقف الإسلام هو أنّه قائم على وحدة الحقيقة، وهذه الحقيقة مستمدّة من وحدانية الله المطلقة. لذلك لا يوجد تعارض أو خلاف أو تفاوت بين العقل والوحي، وفي الوقت نفسه تفرض أن باب البحث في طبيعة الخلق أو في أي جزئية منه لا يمكن أن يُغلق.

4- وحدة الحياة ووحدة الإنسانية: المراد بوحدة الحياة، أنّ الإسلام لا يفصل بين الدين والدنيا، فمن وجهة نظره توجد حقيقة واحدة فقط لا حقيقتان، كما هو شأن الأديان التي تقسّم الحياة إلى قطاعين، ديني مقدّس وعلماني، فكلّ شيء في نظر الإسلام مخلوق وليس مقدّسا، فأفعال الإنسان وحده هي التي يمكن أن تكون خيرا أو شرّا بناء على ما تؤول إليه من تحقيق العدل والحقّ والجمال والسعادة أو عكس ذلك، فأمر الدين كلّه إنّما هو صفة لنفس الممارسات الحياتية. وعلى هذا الأساس يبقى الإسلام ملتحما بواقع الحياة والتاريخ. أمّا وحدة الإنسانية، فمعناها أنّ البشر خلق واحد متساوون، وهذا هو أساس العالمية في الإسلام. كلّ البشر عند الله سواء، باستثناء أعمالهم التي تميّز بينهم في الفضائل الخلقية والإنجازات الحضارية والثقافية، فالتعصّب العنصري ينتهك الوحدة البشرية وينتهك معها أيضا الوحدانية الإلهية أيضا، ومن صوره السائدة القومية والتمييز العنصري.

إسلامية المعرفة عند محمّد عمارة

نجد أيضا إسلامية المعرفة عند الكاتب الإسلامي المعروف محمّد عمارة، في كتابه: إسلامية المعرفة، ماذا تعني؟ فيعرّفها بقوله: إيجاد العلاقة بين العلوم أو المعارف وبين السنن الإلهية، التي جاء بها الوحي، في الكون والإنسان والاجتماع، وكذلك توظيف هذه العلوم والمعارف عن طريق أسلمتها، لتحقيق المقاصد والغايات الشرعية التي حدّدها الوحي «الحكمة» لخلق الله سبحانه وتعالى، الكون والإنسان. فإسلامية المعرفة كما يشرحها محمّد عمارة، هي خاصّة بالعلوم والمعارف البشرية- المدنية، فهي التي من الممكن أن تكون إسلامية، إذا قامت العلاقة بينها وبين كتاب الوحي، ومن الممكن أن تكون «لا إسلامية»، إذا وقفنا بمعارفها عند «كتاب الوجود» والأدوات الحسّية للإدراك. ثمّ يزيد المعنى وضوحا بقوله: وإسلامية هذه المعارف معناها: أن يصدر إدراكنا وتصوّرنا ومعرفتنا لموضوعاتها حال استحضارنا السنن والقوانين والضوابط والمقاصد الشرعية المتعلّقة بها، والتي جاءت في كتاب الوحي وفي بيانه النبوي، أي اكتشاف علاقة كتاب الوجود بكتاب الوحي أثناء دراسة وتطبيقات هذه العلوم البشرية-المدنية، الحضارية.

ويضرب محمّد عمارة لذلك مثلا، بقوله: إذا درسنا علم الاقتصاد، باعتباره العلم الذي يبحث في مشاكل التوفيق بين الموارد المحدودة وحاجات الإنسان غير المحدودة، والمتفاوتة في الأهمّية، أي علم تدبير الحلول لمشكلة الإنسان الاقتصادية التي تتعدّد فيها غاياته، وتختلف أهمّية كلّ منها، وتقلّ وسائل الوصول إليها ما إمكانية استعمالها في أغراض متضاربة. إذا نحن درسنا علم الاقتصاد بهذا الاعتبار وفقط، كانت المعرفة الاقتصادية المستخلصة من هذه الدراسة متحرّرة من «الإسلامية». أمّا إذا نحن درسنا الاقتصاد باعتباره علم تدبير إشباع وكفاية الاحتياجات، في ضوء الموارد، وعلى ضوء وفي إطار السنن الإلهية والضوابط الشرعية والمبادئ والكلّيات الإسلامية، من مثل فلسفة الإسلام في الملكية، الله هو المالك الحقيقي -مالك الرقبة- في الثروات والموارد والأموال -ونظرية الاستخلاف والخلافة الإنسانية عن الله- استخلاف الإنسان، من حيث هو إنسان، مستخلف عن الله في الموارد والثروات والأموال، له فيه ملكية مجازية -ملكية الانتفاع- المحكومة في الحيازة، وفي الاستثمار، وفي الإنفاق بمقاصد الشريعة، التي هي بنود عقد وعهد التوكيل والاستخلاف.

إنّ مفهوم أسلمة المعرفة عند محمد عمارة يتجلى على نحو أكثر في ربط المعارف الإنسانية بالفقه الإسلامي، من حيث السنن والقوانين والضوابط والمقاصد الشرعية. حيث يقول في مقدّمة كتابه: إنّ جدّة هذا الشعار إسلامية المعرفة، لا تعني جدّة المضمون الذي يعبّر عنه، ولا جدّة القضية التي يطرحها، فإسلامية المعرفة، هي مهمّة فكرية، ورسالة ثقافية عرفتها حضارتنا منذ ظهور الإسلام. أمّا الفلسفة الإسلامية التي يفهم بها مبدأ الاستخلاف أو الخلافة الإنسانية عن الله، فناتج عن أزمة منهجية في فهم النصّ القرآني، والظاهر أنّه لا يشعر حتّى بوجود إشكالات في الفكر والممارسة، ففهمه للنصوص القرآنية امتداد للفهم القديم الموجود في التراث الإسلامي. ومفهوم الاستخلاف عن الله تعالى في الفكر الإسلامي مأخوذ من قوله تعالى: «وإذ قال ربّك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة» البقرة 30، حيث فُهمت كلمة خليفة في هذا المقام أنّها استخلاف الإنسان عن الله تعالى في كوكب الأرض، في حين أنّ مثلها قوله تعالى «يا داوود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ولا تتّبع الهوى فيُضلّك عن سبيل الله». (صاد، 26)، ويفسّر هذين الآيتين قوله تعالى: «إن يشأ يُذهبكم أيّها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا». (النساء، 133). فهو ليس استخلافا عن الله تعالى، وليس في الأرض كلّها، ثمّ إنّه لا يوجد من يخلف الله تعالى في ملكه إلاّ إذا كان مثله في الألوهية والربوبية، فالخليفة لا بدّ أن يكون من جنس المخلوف، وهذا المعنى هو نفسه في قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ممّا جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. (الحديد، 7) والظاهر أنّ محمّد عمارة لا يدرك عمق الأزمة الفكرية في المعرفة الدينية الحالية، فكان فهمه لإسلامية المعرفة فهما سطحيا لم يصل إلى العمق.

إسلامية المعرفة عند محمد أبي القاسم حاج حمد

إنّ أحسن من تناول قضية إسلامية المعرفة أو أسلمتها هو الفيلسوف السوداني الكبير محمّد أبو القاسم حاج حمد (1941-2004م)، وذلك في كتبه الكثيرة، وأهمّ ما كتبه في هذا الموضوع هو: «منهجية القرآن المعرفية، أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية». وأبو القاسم كاتب سوداني، مُتعَصِّم self-educated، لم يتخرّج من المؤسّسات العلمية الرسمية، ولد بجزيرة مقرات في «أبو حمد» من أسرة تدين في ولائها للطائفة الختمية، ويعود نسبه إلى الرباطات وهي قبيلة عريقة من قبائل الشمال في السودان، كان عضوا نشيطا في حزب الشعب الاشتراكي ذي التوجهات العربية اليسارية الشيوعية، شغل منصب المستشار الخاص للرئيس الأرتري أسياس أفورقي، وعمل مستشارا علميا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن، أسّس عام 1982 مركز الإنماء الثقافي في أبوظبي، كما أسّس في قبرص «دار الدينونة» لإعداد موسوعة القرآن المنهجية والمعرفية، له عدّة كتب أهمّها: السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل، الأبعاد الدولية لقضية أرتريا، جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، منهجية القرآن المعرفية، الحاكمية.

يتكلّم أبو القاسم عن أسلمة المعرفة من جهة إعادة صياغة منهجية معرفية للعلوم وقوانينها، في إطار ثلاث جدليات متفاعلة مع بعضها بعضا وهي الغيب والإنسان والطبيعة، ويريد بالغيب فعل الله في الطبيعة ثمّ علاقة الإنسان مع الله، أي تحديد العلاقة مع الغيب كبعد مؤثّر في الوجود وحركته، وتفهّم البعد الغيبي تفهّما منهجيا ومعرفيا وبمعزل عن العلاقة اللاهوتية الجبرية مع الله التي شُوّهت في تراث الفكر الديني البشري، أي أنّ الجدل هنا هو التفاعل الكلّي للعناصر باتجاه تركيب وَفْق صيرورة لها غايات كونية حيث تتفاعل في هذه الصيرورة، إطلاقية الغيب ووجودية الإنسان وقوانين الطبيعة، وليس بمنطق التضاد أو الاستلاب بحيث ينفي الغيب وجودية الإنسان وقوانين الطبيعة. أمّا المناهج المادّية الوضعية فلا تعرف إلاّ جدل الإنسان والطبيعة، فالله في هذه المناهج فرضية لا لزوم لها، بعبارة أخرى أنّ الإنسان يستطيع أن يفسّر الظواهر الكونية ويكتشف قوانينها من دون الرجوع إلى الغيب كبعد مؤثّر في هذه القوانين وسيرورة الوجود. كما أنّ صياغة منهج معرفي تعتمد فقط على القرآن الكريم، فهو وحده القابل للاستكشاف المعرفي، من خلال إعادة ترتيب نصوص القرآن الكريم على غير مواضع النزول قبل انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وذلك كي يخرج النص القرآني من تقييده بالظروف التاريخية لأسباب النزول إلى حالة الإطلاق، ليصبح نصّا مضبوطا على مستوى الحرف، والكلمة، والآية، والسورة، والسياق، بحيث يكون للحرف الواحد في النصّ القرآني دلالة معرفية، ثمّ إنّ الكلمة في القرآن اُستعملت كمصطلح، بحيث ينتفي عنها الترادف والتضاد، كما أنّ سياق النصّ القرآني يحتّم علينا الإقبال على فهمه من دون الأخذ بعين الاعتبار إن كانت الآيات مكّية أو مدنية، إنّ هذا الضبط للنصّ القرآني بهذه الطريقة سيؤدّي إلى القدرة على استنباط منهجية معرفية كونية تضع الناتج المعرفي الإنساني في إطارها العام لتضبطه وتتجاوزه باتجاه منظور كوني يربط بين الأبعاد الثلاثة، جدل الإنسان وجدل الطبيعة وجدل الغيب، وتدرس تفاعلها ببعضها دون نفي لأي جدل، مع ربط الجدلين (الإنسان والطبيعة) معا بالبعد الكوني الثالث الذي هو جدل الغيب، كما أنّ هذا الضبط للنص القرآني يجعل الجميع يقرأ القرآن قراءة أحادية الجانب وأحادية المعنى، تفرض نفسها إجبارا على الجميع، وتقدّم جوابا قاطعا على كلّ نقاط الخلاف، وتقود في الوقت نفسه الجميع أيضا إلى الدين الحق بما تكشفه من معرفة جديدة.

يقول محمد أبو القاسم إنّ تطوّر العقل البشري ابتداءً من التصوّر الإحيائي، الذي نظر إلى ظاهرات الطبيعة والكون في استقلاليتها عن بعضها، وافترض فيها نفوسا قائمة بذاتها، فتعبّد الإنسان الأوّل ظاهرات الكون التي قهرته كالشمس والقمر، وجزّأ مصادر القوّة في الوجود إلى عناصر متنابذة من دون أن يتبيّن العلاقة الناظمة بين ظاهرتين، لأنّ التفكير الإحيائي لا يُعطي وحدة منهجية. ثمّ ساد بعد ذلك التفكير الثنائي التقابلي الذي وإن اكتشف العلاقة بين الظاهرات في شكل قوانين جزئية أوّلية، إلاّ أنّ تلك الثنائية حالت بينه وبين توليد قوانين عامّة تتطوّر إلى نظريات لتحقّق في تكاملها النسق المنهجي (مثل المانوية، التي ترى أنّ للعالم مبدأين: أحدهما النور، وهو مبدأ الخير، والآخر الظلمة، وهو مبدأ الشرّ، كلّ مبدأ من هذين المبدأين مستقلّ عن الآخر ومنازع له). أمّا اليوم فقد دخلت الإنسانية طورها الثالث من التفكير، حيث درست الظاهرات الطبيعية في وحدتها، وفي وحدة المادّة والطاقة، وتجاوزت الحالة الوصفية للقوانين إلى تفسيرها كونيا باتّجاه التنظير أو استخلاص النظريات التي تشكّل في النهاية منهجا مُوجِّها لمختلف الأفكار والإبداعات في مختلف الحقول المعرفية، وفي هذا الطور بالذات انتهت الحضارة الغربية في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي إلى صياغة مناهجها بين المادّية والوضعية الانتقائية.

إلاّ أنّ أوروبا توقّفت وما زالت متوقّفة بقلق شديد أمام نهايات فلسفة العلوم الطبيعية والتي لا تؤدّي وفق مساقات الفكر الغربي إلاّ إلى نهايات مادّية، وليس لدى الحضارة الغربية ما تضبط به هذه النهايات المنهجية إلاّ محاولة الوضعيين الانتقائيين التملّص منها أو المواعظ الأخلاقية أو القلق الذي تعبّر عنه الوجودية، فالحضارة الغربية تعيش قمّة مأزقها، إذ ليس لديها التصوّر المنهجي والمعرفي البديل للكون، وأي تصوّر لا يكون منهجيا ومعرفيا لا يكون بديلا، لأنّ العالم يعيش طوره الذهني الثالث.

من جانب آخر فإنّ المسلمين اليوم لا يعانون أزمة المأزق الحضاري العالمي، فالعالم الإسلامي ما يزال يعيش في نسقه الفكري القديم وإلى حدود كبيرة مرحلة الذهنية التقابلية الثنائية المختلطة بموروثات المرحلة الذهنية الإحيائية، لذلك لا ينتابه قلق نفسي أو فكري ناتج عن الافتقار للمنهجية أو المعرفية، أو الافتقار لاستعمالها في مرجعياته الفكرية، ما عدا قطاعات من المثقّفين المتفاعلين مع السقف الفكري للحضارة العالمية المعاصرة. كما أنّ الغربيين يسحبون فهمهم للإنجيل والتوراة وموروثهم الديني اللاهوتي على القرآن الكريم، الذي لم يتكشّف لهم بعد عن قدراته المعرفية المتسامية. هناك حتمية مستقبلية آخذة في الظهور، ستفرض على العالم الذي يعيش اليوم مرحلة تداخله العضوي الحضاري، ضرورة اكتشاف البديل المنهجي المعرفي، فبالنسبة للمسلمين سيقتصر الأمر على البحث عن هذه المنهجية في القرآن الكريم، أمّا بالنسبة للعالم فسيتلمّس الطريق إليها عبر مناحي فلسفية في محاولته الوصول إلى المضمون الحضاري البديل.

إنّ إسلامية المعرفة تعتمد على القرآن الكريم وحده في صياغة منهجية معرفية بديلة على مستوى كوني، والقرآن الكريم قابل للاستكشاف المعرفي، وبمقدوره وحده إعادة الصياغة الفلسفية للحضارة العالمية الجديدة، ولكن بعيدا عن الفهم اللاهوتي للعلاقة مع الله التي شُوِّهت في تراث الفكر الديني البشري، وبعيدا عن التصوّرات اللاهوتية التي تستلب الإنسان والطبيعة، وتُماثل العبودية لله بالعبودية البشرية، ولا تميّز بين علاقة الله بالإنسان وبين موروث آلهة الألمب، وبعيدا عن الخلط بين مطلق الوحي القرآني وتُراخية الفكر البشري الوضعي.

تعني إسلامية المعرفة عند أبي القاسم: «فكّ الارتباط بين الإنجاز العلمي الحضاري البشري والإحالات الفلسفية الوضعية بأشكالها المختلفة، وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن ناظم منهجي ومعرفي ديني غير وضعي... فأسلمة المعرفة تعني أسلمة العلم التطبيقي والقواعد العلمية أيضا، وذلك بفهم التماثل بين قوانين العلوم الطبيعية وقوانين الوجود المركبّة على أساسها القيم الدينية نفسها... بحيث تنفي عنها البعد الوضعي وتعيد صياغتها ضمن بعدها الكوني الذي يتضمّن الغائية الالهية في الوجود والحركة». وإسلامية المعرفة هي غير تلك المحاولات التي تتبنّى إيجاد الصلة بين القوانين العلمية والآيات القرآنية بمنطق سلبي دفاعي ضدّ الزاحف الغربي، فكلّ ما يكتشفه العلم توجد له آية تقابله، وهذا الفهم يجعل من القرآن الكريم كتابا للعلوم الطبيعية والعلوم الريزيائية، وكتابا مدرسيا في نشوء الجبال وتكوّن الجنين، بل هي إعادة صياغة منهجية معرفية للعلوم وقوانينها، مستندة إلى ضابط منهجي كلّي ومعرفي بذات الوقت.

من سمات المنهج أن لا يكون انتقائيا وتوفيقيا، [ففي الفكر الوضعي يُعتبَر الإنسانُ حصيلة تطورات كثيرة حدثت للكائنات الحيّة التي سبقته، والأخلاق ليس لها أي قيمة في ذاتها فهي نتاج مؤثّرات المجتمع والبيئة على الفرد، وعلى ذلك يصبح الوضعي الذي يؤمن بنظرية التطوّر انتقائيا وتوفيقيا حينما يشجب الصراع في المجتمع، ويطالبه بالتحلّي بالأخلاق والفضيلة، لأنّ الوضعيين الذين قبِلوا بفلسفة العلوم الطبيعية، رفضوا في الوقت نفسه نتائجها المادّية في المجتمع والتاريخ والأخلاق، وهذه هي الوضعية الانتقائية]، كما أنّه ليس من حقّ المنهج اللاهوتي أن يتكلّم عن الحرّية والاختيار، وإلاّ فارق منهجه المحدّد وناظمه المقنِّن لإنتاج الأفكار، لأنّه يتصوّر الوجود وحركته في إطار جبرية غيبية مطلقة، لذلك لا تقبل المنهجية التوفيق أو التوسّط لأنّها تقنين للفكر، ومن دون هذا التقنين يصبح الفكر تأمّلات وخطَرات انتقائية قد تكون أحيانا مشرقة جدّا وتصلح للمواعظ والمجادلة الحسنة إلاّ أنّها لا تكون أبدا منهجية.

منهجية الأفكار أو تقنينها بالمنهج يشبه حالة توليد القوانين من الطبيعة، فإذا لم تستند أسلمة المعرفة إلى أي منهج أو ضابط قانوني للفكر تتحوّل إلى تأمّلات وخطرات انتقائية، فلكلّ فكر في عالمنا المعاصر منهجه الضابط والمنظِّم، فإذا كان المنهج مادّيا في تصوّره للكون والحياة فسينتج أفكارا لا تكون إلاّ مادّية. كما أنّ المنهجية لا تعني الأحادية الفكرية أي قبول فقط تلك الأفكار غير المتعارضة مع مقولات المنهج، بل إنّ قانون الأفكار يستطيع معالجة حتّى ما يبدو متناقضا ومتعارضا كالجبر والاختيار في إطار الضابط المنهجي من دون توفيقية، ويختلف هذا عن معالجة هذه الأمور من دون منهج من خلال التأمّل العقلي فقط فيؤدّي ذلك إلى تعدّد المقولات وتضاربها، والقول بالأسلمة المنهجية للمعرفة يحتّم التقيّدَ بصرامة هذا القانون أيضا، والابتعاد عن الراحة العقلية التي تأخذ من الأمور أوسطها وتوفّق بين المتعارضات بانتقائية فاضحة. إذن فالمنهجية هي: «خروج العقل من حالة التوليد الذاتي للمفاهيم، إلى اكتشاف النسق المرجعي الذي يُحاكم هذه المفاهيم نفسها ويؤطّر لإنتاجها، بحيث يحكم التطبيقات في مختلف الحقول الأخرى، فالمنهج هو خلاصة قوانين تحوّلت إلى نظريات، ثمّ تحوّلت بدورها إلى إطار مرجعي وليس مجرّد صياغة موضوعية للتفكير».

أمّا المعرفية فهي تعبير يستهدف الأخذ بالآفاق الواسعة لقدرات الثقافة العلمية المعاصرة وتوظيفها في إعادة اكتشاف وتحليل إشكاليات المجتمع والثقافة الإنسانية، فهي نشاط ذهني ذو بُعد صارم يُعالج كلّ قضية معالجة نقدية وتحليلية وتركيبية، منطلقا بشكل عام من الذهنية العلمية المعاصرة، فالمعرفية بميلها النقدي العلمي هي خصم لمقولات الذِّهْنِياء (الإيديولوجيا) أو الفكر التاريخي الساكن، إنّها حفر في الجذور بحيث تردّ كلّ إنجاز ثقافي إلى تاريخيته، وتحاول تفكيك النظم والمفاهيم ودلالات اللغة ووسائط الاتصال بين الذهن والعالم، فالمعرفية إمّا أن تحقّق في النهاية قطيعة عدَمية مع الخلفيات الموروثة، وإمّا أن تعيد توظيفها على نحو معاصر ومن منطلق نقدي وتحليلي، فهي ترتبط دوما ببناء مشروع حضاري في إطار ثقافي عالمي معاصر ومن دون نزعة ذِهْنِيائية.

كما أنّ منهجية القرآن المعرفية لا تنفي المناهج الأخرى في فهم التاريخ والمجتمعات البشرية، ولا تلغيها سواء أكانت مادّية أم مثالية، إنّما تستوعب مقولاتها باتجاه منظور كوني، لأنّ مقولات المناهج الأخرى إنّما هي أجزاء من المنهج القرآني الكوني تُعاد منهجيا لهذه الكونية وتُضبط في إطارها. [فحينما يُخبرنا الله تعالى عن ملكة سبأ، فإنّما يحدّثنا عن المنطق المادّي الذي لا يؤمن إلاّ بالوجود المادي ويُنكر أي أثر لفعل الغيب في الطبيعة، ثمّ إنّ الله جلّ وعز لم ينف كلّ نتائج منهجها الذي بنت عليه أحكامها ولم يلغه بل صدّق على بعضه، لأنّ هذا المنهج هو الذي أوصلها إلى نتيجة: إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلّة، فقال جلّ شأنه تعقيبا على قولها وتصديقا له: وكذلك يفعلون، ثمّ صدّقها فِعْلُ سليمان الملك وليس النبي حين قال: ارجِعْ إليهم فلنأتينّهم بجنودٍ لا قِبَل لهم بها ولنخرِجنّهم منها أذلّةً وهم صاغرون (37). ثمّ إنّ سليمان نفسه شهد لها بالعلم ولكنّ سليمان كان قد سبقها في تحصيل هذا العلم فحسب، قال تعالى: «فلمّا جاءت قيل أهكذا عرْشك قالت كأنّه هوَ وأوتينا العلم من قبْلِها وكنّا مسلمين (42) وصدّها ما كانت تعبد من دون الله إنّها كانت من قوم كافرين (43)». النمل. وكذلك المنهج الوضعي الذي يُرجِع كلّ الظواهر الطبيعية إلى جدلية مادّية بحتة، فقد يُفسّر الظواهر الطبيعية والكونية المرتبطة بالمادّة كالتفاعلات الكيميائية وحركة الكواكب وقوانين الطيران وغيرها، لكنّه يفشل في وضع هذا الناتج الجزئي ضمن منظومة كلّية تحكمها الغائية، لأنّه لا يمتلك منهجا معرفيا كونيا يستوعب فعل الغيب في الطبيعة، لأنّ المادّيين من قوم كافرين كما يقول الله تعالى عن ملكة سبأ فهم لا يضعون الله في الحساب، أمّا المنهجية القرآنية الكونية فتضع هذا الناتج المعرفي في إطارها العام لتضبطه وتتجاوزه باتجاه منظور كوني يربط بين الأبعاد الثلاثة، جدل الإنسان وجدل الطبيعة وجدل الغيب ويدرس تفاعلها ببعضها دون نفي لأي جدل، مع ربط الجدلين (الإنسان والطبيعة) معا بالبعد الكوني الثالث الذي هو جدل الغيب].

كان الإيمان قديما فطريا، وكانت تعتبر حالة الشرك صرف الإيمان بالألوهية والربوبية إلى غير وجهته الصحيحة، ومن ثمّة تركزت كلّ جهود العقائد الإيمانية عبر التطوّر التاريخي للعقل البشري إلى تصحيح وجهة هذا الإيمان من عبادة الظواهر الطبيعية أو البشر أو الأوثان إلى الإيمان بالإله الواحد الأحد، أمّا اليوم فقد اختلف الأمر، فلم يعد الاهتمام منصبا على أنّ الله خلق الكون وأنّ هناك حسابا في الآخرة أو جنة ونار، فشعور الإنسان بحرّيته الذاتية قد تضخّم، وأصبح همّه البحث عن أسرار الطاقة بأكثر ما يبحث عن إخراج المولى تبارك وتعالى له من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين، فنحن أمام معركة عالمية زاحفة، لم نتبصّر منها سوى أشكالها الأوّلية بحكم مراحل تطوّرنا، نعيشها في مرحلة الطور العقلي الثالث للبشرية، ولم يعد الارتداد إلى الخصوصية والشرعية التقليدية يجدي نفعا، مع تشابك عضوي حضاري بين كلّ الشعوب، ومناهج معرفية معاصرة متولّدة من علوم الاجتماع شرعت في نقد كلّ التراث الثقافي للبشرية كلّها، ومكتسحة معظم المجتمعات المتديّنة.

خصائص القرآن المنهجية المعرفية

نزل القرآن الكريم ضمن نهايات الطور الأوّل الإحيائي وبدايات الطور الثاني الثنائي من تطوّر العقل البشري، وضمن بيئة تاريخية مقيّدة بأسباب النزول، لذلك يتوجّه الوضعيون إلى دراسة القرآن الكريم في سياق التطوّر التاريخي البشري لإنتاج الأفكار مقيّدا بمفاهيم القرآن ودلالاته في عصر التنزيل وعصر التدوين اللاحق، فمعنى القرآن ومبناه هو ما كان في ذلك العصر، وكلّ توليد لاحق إنّما هو من قبيل الامتداد عن المفاهيم نفسها ولكن بشكل تراكمي، وبذلك يُحكَم على القرآن الكريم أن ليس من طبيعته دخول حقل معرفي مغاير. ثم هناك تصوّر ديني يتّفق مع هذا التصوّر الوضعي من الناحية التطبيقية إلاّ أنّه يختلف عنه فلسفيا، فكلا التصوّرين يذهبان إلى أنّ معاني القرآن الكريم ومفاهيمه محكومة بعصر التنزيل والتدوين، أي أن هناك العقلية الوضعية التي تؤمن بِتُراخية الأفكار والعقلية الدينية التي لا تأخذ بمفهوم هذه التُّراخية وتمايز الحقب المعرفية، إنّما ترى أنّ القرآن صالح لكلّ زمان ومكان بالتصوّر القديم نفسه لمعانيه ومفاهيمه.

- لقد أُنزل القرآن الكريم مفرّقا، وأخبر المولى تبارك وتعالى الحكمة من ذلك، فقال: «وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مُكْثٍ ونزّلناه تنزيلا». الإسراء 106، وكذلك قوله جلّ وعز: «وقال الذين كفروا لولا نُزّل عليه القرآن جُملة واحدة كذلك لنثبّت به فؤادَك ورتلناه ترتيلا». الفرقان 32. أي ليقرأه الناس على مُكث، وليثبّت به فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام، إلاّ أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام قام بترتيب الآيات بأمر الله على غير مواضع النزول المتسلسلة زمانيا وبقراءة جبريل عليه السلام، فقد كانت الآيات تنزل عليه، وجبريل يدلّه على مواضعها، ويبلّغها رسولُ الله صحابته، ويأمر كتّابَ الوحي بنسخها في مواضعها، وكان جبريل يعارضه بالقرآن في رمضان كل عام مرة، حتى عارضه في السنة التي توفي فيها رسول الله مرتين مرتِّبا الآيات كما هي عليه الآن، وقد حفظ الصحابة القرآن مجمعين على هذا الترتيب، إلاّ أنّ الجاهلين لم يدركوا معنى ذلك، فردّ الله على هؤلاء الذين لا يعلمون: «وإذا بدّلنا آيةً مكان آيةٍ والله أعلم بما ينزّل قالوا إنّما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون (101) قل نزّله روح القدُس من ربّك بالحقّ ليُثبّت الذين آمنوا وهدى وبُشرى للمسلين (102)». النحل. فبداية سورة العلق هي أوّل ما أُنزل من القرآن، قد جُعلت في آخر المصحف وأُلحقت بها الآيات من (كَلاّ إنّ الإنسان ليطغى) إلى آخر السورة، فإعادة الترتيب أو التركيب هي كما قال تعالى إبدال آية مكان آية، فليس هناك آية تسقط، لأنّ كلّ ما نزل، نزل بالحق، (قلّ نزّله روح القُدُس من ربّك بالحقّ) وليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ أو آية ساقطة أو أخرى مرفوعة عن التلاوة، فهو قرآن نزل بالحقّ فلا تُنسخ آياته، ولا ينسِخ بعضه بعضا، «إنّ من ابتدع علم الناسخ والمنسوخ فقد كان يحاول أن يحلّ مشكلته هو مع القرآن حين لم يتفهّم منهجيته الكلّية الرابطة للآيات التي بدت له متضاربة أو متشابهة أو حتّى متناقضة مع بعضها بعضا، فأوجد علم الناسخ والمنسوخ الذي لا يعني سوى إقرار حالة التناقض في تركيب القرآن ومضمونه، فظنّ بمجرّد القول إنّ في القرآن ناسخا ومنسوخا أنّه قد حلّ الإشكال، وما أدرك بذلك أنّه قد طعن في الحقّ الذي أنزل القرآن، وقول مثل هذا لا يضاهيه إلاّ القول بسقوط بعض الآيات، كأن الله لم يكن محيطا وعالما بما يُنزّل». فإعادة التركيب إذن تعني الخروج بالقرآن من تقييده بالوقائع المتعيّنة في مرحلة النزول إلى الإطلاق، ليتّخذ القرآن وحدته العضوية بمنهج الهدى والبشرى المستقبلية للمسلمين.

- كما أن الوحدة العضوية تحتّم علينا الاقتراب من القرآن الكريم من دون التفريق بين المكّي والمدني ومن دون التقيّد بمواضع النزول الظرفية، ومن دون أن نلجأ للتأويل أو التفسير، مع الاعتقاد بالضبط الشديد لبنائيته، فصياغة النص القرآني مضبوطة ليس على مستوى الآية أو الكلمة فحسب بل على مستوى الحرفية فلكلّ حرف وظيفته اللسانية البنوية في الإنشاء القرآني وليس مجرّد بلاغة فقط.

فحين يستعمل الله اللغة العربية في التنزيل فإنّه يستعملها وفق مستوى إلهي يقوم على الإحكام المطلق، فلا يكون في القرآن مترادفات توظيفا ضمن جناس وطباق، إذ تتحوّل الكلمة ضمن الاستعمال الإلهي إلى مصطلح دلالي متناهي الدقّة... فلكلّ كلمة في القرآن دلالتها المفهومية المميَّزة، وذلك خلافا للاستعمال البشري البلاغي العفوي لمفردات اللغة.

إذن يرتبط جهد أسلمة المعرفة بالكشف عن الدلالات المفهومية لألفاظ القرآن في إطار منهجيته المستمَدّة من تركيبه العضوي على مستوى البنائية الحرفية انطلاقا من معجزة إعادة الترتيب، وبضبط الدلالات المعرفية لهذه الألفاظ في إطار المنهجية القرآنية يُعاد فهم وصياغة الكثير من موضوعات المعرفة الإنسانية سواء في مجال العلوم الطبيعية أو الإنسانية.

مبادئ المنهجية المعرفية القرآنية

لقد أحكم الله جلّ وعز حركة الطبيعة والتاريخ والمجتمع وفق قوانين الصيرورة، فلم يتجاوز بمطلقه ما جعله من قوانين التشيؤ، فلم يستلب الطبيعة قانونها كما لم يستلب بطريقة لاهوتية الإنسان ولم يلغ مفهوم القانون الطبيعي الوظيفي في حركة التاريخ كما يفعل اللاهوتيون، ويُمكن للإنسان الوضعي الباحثِ في الطبيعة أو التاريخ أن يدرس كافّة الظواهر الطبيعية أو التاريخية المتحرّكة أو حتّى السلوك الاجتماعي وفق قوانين التشيؤ العلمية، ومن دون أن يرجِع إلى البعد الغيبي في مسارها، لكنّه وبحكم ذهنيته الوضعية تغيب عنه غاية الله من وجود الإنسان وحركته ومبدأ الحقّ الذي خلق الله به الخلق، ولن يحيط بالمعاني التاريخية وفق مقاصدها وغاياتها.

[حينما يُقال إنّ الله لا يستلب الطبيعة معنى ذلك أنّه لا يعطّل قوانينها ليمرّر إرادته، بل يمرّر إرداته وَفْق القوانين الطبيعية نفسها التي تضبط واقع الكون وحركته، يقول الله جلّ وعز: «إِنّما أمْرُه إذا أرادَ شيئا أن يقولَ له كن فيكونُ». يس 82، فإرادة الله كي تتحقّق تأخذ مداها في الزمان والمكان ووفق القوانين التي تتحكّم في الظواهر الكونية، وهذا ما يُسمّيه محمّد أبو القاسم «بالتشيؤ» نفهم هذا الأمر في قوله تعالى: «ويا قوْمِ هذه ناقةُ الله لكم آيةً فذروها تأكل في أرض الله ولا تمَسّوها بسوءٍ فيأخذَكم عذابٌ قريب، فعقروها فقال تمتّعوا في دارِكم ثلاثةَ أيّامٍ ذلك وعْدٌ غير مكذوبٍ، فلمّا جاء أمرُنا نجّينا صالحًا والذين آمنوا معه برحْمةٍ منّا ومن خِزْيِ يومئذٍ إنّ ربّك هو القويُّ العزيز» هود (64-66)، فالله قد توعّد قوم هود بعذاب قريب في الزمان والمكان، لكنّ أمره لم يتحقّق إلاّ بعد ثلاثة أيّام، وذلك بعد أن تشيأ وجاء على شكل منتوج طبيعي وليس ظاهرة فوق طبيعية، كما أنّ نجاة صالح والذين آمنوا معه كانت برحمة من الله وليس بالفعل الإلهي المباشر أي بوسيلة كونية نتجت بفعل التشيؤ، لأنّ فعله جلّ وعز يأخذ توسّطات وفق صيرورة الفعل الطبيعي في الكون. لذلك تكون نتائج الدراسات التي يقوم بها الوضعيون لمعرفة سبب هلاك قوم صالح هي كارثة طبيعية نتيجة الزلازل أو التغيّرات المناخية، إلاّ أنّهم لا يستطيعون أن يُدركوا الغايات الغيبية وراء هذه الكارثة الطبيعية، لأنّهم لا يقرأون الحركة الكونية بالقرآن].

كما أنّ الله جلّ وعز وعلى الرغم من قدرته المطلقة في الوجود لا يستلب من الكون قوانينه المتمثّلة في منهجية الخلق، ولا يحتفظ لنفسه جلّ شأنه بأسرار هذه المنهجية ليُعجِز بها الإنسان، فالذين يريدون أن يصلوا إلى هذه المنهجية عليهم أن يستوعِبوا الكونية كلّها، وهذا ما لا يستطيع البشر أن يبلغوه، فما هم إلاّ نتاجات جزئية في هذه الكونية المحيطة التي رُكّبوا فيها، [والملاحظ أنّ الله جلّ وعزّ يستعمل ضميرين في الخطاب، وهو ضمير المفرد المتكلم، وضمير الجمع المتكلّم، فحينما يستعمل المولى تبارك وتعالى ضمير الجمْع، فإنّ الأمر يتمّ وفق ضوابط الكون الطبيعي ومنتجاته، وسواء كان ذلك وفق قوانين الكون المنظور أو قوانين الكون غير المنظور، وهذه الضوابط هي التي يسمّيها الله بالكتاب، أمّا حينما يستعمل المولى جلّ وعزّ ضمير المخاطب أو ينسب الأمر إلى نفسه، فإنّ هذا الأمر يصطحب معه الفعل الإلهي، بمعنى أنّ الله قد تدخّل بإرادته في تحقيقه، من ذلك خروج آدم من الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية التي تعرف معنى الدين والحرمة، أو تأليف قلوب العرب على التجمّع من أجل الدين، أو مدّ ظلّ الإسلام ولو شاء لجعله ساكنا في الجزيرة العربية لا يبرحها إلى الأقوام التي تحيط بهم].

ثمّ إنّ هناك أمرا يجب أنّ نفهمه وهو أنّ القوانين الطبيعية أو الأحداث في الكون ليست اعتباطية ولا خبط عشواء، بل لكلّ حركة في الكون غاية وحكمة، لأنّ الله خلق هذا الكون بالحقّ، والصيرورة ليست مادّية تطوّرية عبثية: «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين (38) ما خلقناهما إلاّ بالحقّ ولكنّ أكثرهم لا يعلمون (39)». الدخان، وهي ليست على مستوى الحركة والاتجاه فقط كما في إرادة الله التاريخية وقضائه، ولكن على مستوى المبادئ المستخلصة من تكوين الوجود وحركة ظواهره، [فإذا كان الله جلّ وعز لا يستلب الطبيعة قوانينها كما قيل آنفا، فإنّه خَلَقَ من أوّل مرّة هذه الأرض وما تعلّق بها في هذا العالم الفسيح لتكون بيتا للإنسان وسكنا له «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثمّ استوى إلى السماء فسوّاهنّ سبعَ سماوات وهو بكلّ شيء عليم» البقرة 29، أي أنّ الله هيأ الأرض للبشر قبل أن يفصل بين السماوات، وهذا الذي يتكلّم عنه الفلاسفة ويشيرون إليه بمصطلح حجّة التوافق Fine-tuning Argument أي الدليل على أنّ الكون يعرف أنّنا قادمون تماما كما يعرف صاحب الفندق أنّك قادم فيهيئ لك ما ترغب فيه]. أمّا أمره جلّ وعز حينما يتنزّل بين السماوات ليتشأ على الأرض فإنّه يتمّ عبر جدلية الواقع والتحوّل وعبر الصيرورة والدفع بالاتّجاه، «الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلَهُنّ يتنزّل الأمر بينهنّ لتعلموا أنّ الله على كلّ شيء قدير وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علما». الطلاق (12).

منهجية الخلْق هي «فعل الله في الإطار الكوني المهيمن على الإطار الأرضي، فالكرة الأرضية نقطة فلكية سابحة في كون طبيعي متّسع إلى سبع سماوات وسبع أرضين، فالقوى الكونية المتّسعة تمتدّ بتأثيراتها إلى تفاصيل التشيؤ في الكوكب الأرضي، وفق جدلية معقّدة يستحيل إدراكها ما لم ندرك كافّة أبعاد هذه الكونية وتفاصيلها وانعكاساتها في تشكيل ظواهر الأرض لدرجة توليد اللامرئي من المرئي، واللامادّي من المادّي، إلى مدى يُصبح فيه الطين بشرا ناطقا ومدركا ومريدا، وإلى درجة توليد الحي من الميّت والميّت من الحي».

[فقد ظهرت الحياة وتنوّعت أشكالها في الأرض في مرحلة من مراحل توسّع الكون، فالحياة ناتج كوني يفوق ما يتمّ على الأرض من تفاعل بين مكوّناتها وتمازج، فأصل الحياة لا يمكن تفسيره بما هو موجود في الأرض فحسب، لأنّها ليست وجودا مادّيا طبيعيا، بل هي طاقة كونية امتزجت بالمادّة عبر الماء «وجعلنا من الماء كلّ شيء حي» وتعتبر النفس أرقى مركّب ريزيائي وحِياوي تولّد في الأرض بفعل الطاقّة الكونية في مرحلة من مراحل اتّساع الكون منذ انفجاره الأوّل إلى بداية طيّه وانكماشه من جديد، ثمّ جاء خلق الإنسان كأرقى مخلوق عرفته الأرض في آخر هذه المرحلة، وكثيرا ما ذُكرت النفس أو الخلق في القرآن الكريم مقرونا بخلق السماوات والأرض، قال تعالى: «لخلق السماوات الأرض أكبر من خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» غافر (57)، فخلْقُ الناسِ ما هو إلاّ نتيجة صغيرة جدّا مُستوعَبة في خلق السماوات والأرض وتابعة له. قال جلّ وعز: «الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثمّ الذين كفروا بربّهم يعدلون (1) هو الذي خلقكم من طين ثمّ قضى أجلا وأجل مُسمّى عنده ثمّ أنتم تمترون (2)». الأنعام. وكذلك قوله تعالى: «والشمس وضُحاها (1) والقمرِ إذا تلاها (2) والنهار إذا جلاّها (3) والليل إذا يغشاها (4) والسماءِ وما بناها (5) والأرضِ وما طحاها (6) ونفس وما سوّاها (7) فألهمها فجورها وتقواها (8)». فالشمس وضوءها والقمر ونوره وبنائية السماء وطحو الأرض وتسوية النفس كلّها عمليات في سياق واحد مترابط، حيث تستوعب القوانينُ الكونية الأرضَ وما عليها وتمتدّ إلى ظهور النفس التي تخترق المادّة عبر الماء لتعطي طينا ناطقا ومفكرا ومريدا، كما تُعطي أيضا كائنات حيّة لطيفة غير مرئية تسكن معنا الأرض في بُعد آخر لم نستطع بعد أن نحدّده. فإذا كانت القوانين الريزيائية والكيميائية في الأرض محطِّمة للمواد وهادمة لها وتختزل المكوّنات الطبيعية المركّبة فتجعلها مكوّنات بسيطة ثمّ موادّ أبسط، فإنّ قوانين الخلْق المرتبطة بالكون بانية ومُركِّبة من خلال نمو الأجسام الحيّة وتكاثرها، لأنّ منهجية الخلق الإلهي مستوعِبة لمنهجية التشيؤ الطبيعي الوظفي ومتجاوزة لها في الوقت ذاته].

نموذج يبيّن العلاقة بين الجدليات الثلاثة، الغيب والإنسان والكون أو الطبيعة

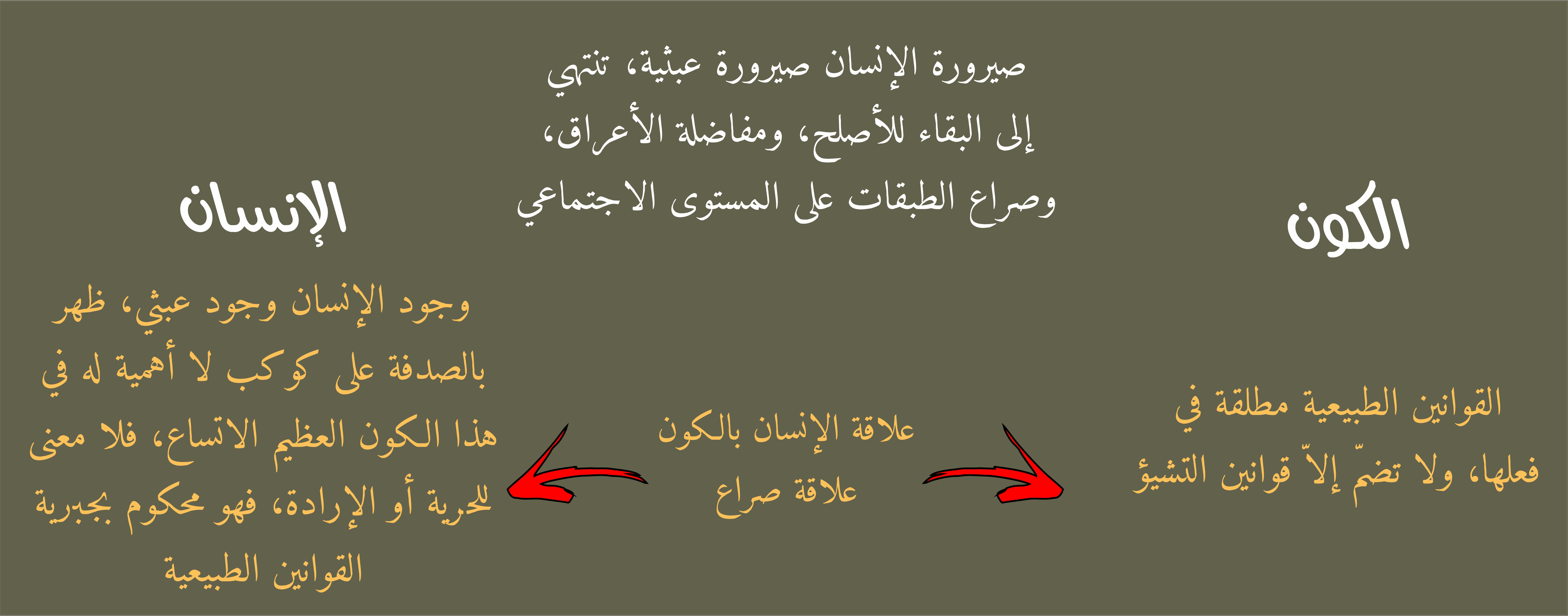

نموذج يبيّن العلاقة بين الإنسان والكون في المنهج المادّي الوضعي

[قانون الخلق كقانون التشيّؤ كلاهما يعطيان كامل طاقتهما الوظيفية، فقانون الخلق المرتبط ببعده الكوني، لم ينتج الحياة على كوكب الأرض فقط، بل تجاوز مداه إلى ظهور الحياة على كواكب أخرى، فظهرت الدواب في السماوات والأرض، قال تعالى: «ومن آياته خلْق السماواتِ والأرضِ وما بثّ فيهما من دابّة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير». الشورى (29)، ولمّا كانت هذه الكائنات الحيّة التي توزّعت في الأرض وعلى الكواكب الأخرى في المجرّات البعيدة تحتاج إلى رزق، فقد أخرج الله لها ما تحتاج إليه من ذلك، قال تعالى: «ألا يسجدوا للّه الذي يخرج الخبْءَ في السماوات والأرض ويعلم ما تُخفون وما تُعلنون». النمل (25). فالخبء ما يكون من حبوب النبات تحت الأرض فيخرجه الله عُشبا غضّا طريا ورزقا للدّواب].

[وقد رُكّبت قوانين الخلق هذه كلّها في الكون أوّل مرّة خلال الانفجار الأوّل الذي نشأت منه السماوات والأرض، وفق إرادة الله سبحانه وتعالى وإحكام تدبيره، وهذه القوانين هي التي يُسمّيها المولى تبارك وتعالى بالكتاب، يقول جلّ وعزّ: «إنّ عِدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حُرُم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم». التوبة (36). فحُرمة الأشهر الأربعة والدين القيّم تحدّد مفهومهما يوم خلَق الله السماوات الأرض، وكلّ ما دبّ على الأرض أو طار في السماء قد تقرّر وجوده أيضا في كتاب الله كما تقرّر وجود الأمم البشرية من أوّل ساعة لظهور الكون، يقول جلّ شأنه: «وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكُم ما فرّطنا في الكتاب من شيء ثمّ إلى ربّهم يُحشرون». الأنعام (38). إذن قوانين الطبيعة صُنعت بطريقة تحرك العالم نحو نشأة الحياة، وقوانين الصيرورة ضمن اتجاهات الغاية يحملها التركيب الكوني في ذاته كما يحمل أيضا مفاهيم الحرمة والدين القيّم والنهي عن ظلم النفس، على العكس من الصيرورة في المادّية الوضعية فهي صيرورة عبثية تنتهي إلى البقاء للأصلح ومُفاضلة الأعراق وصراع الطبقات على المستوى الاجتماعي].